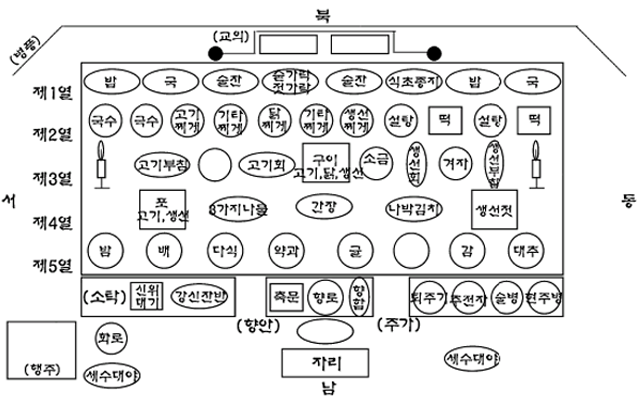

- 제상에 제사 음식을 차리는 것을 제수진설이라 하는데 옛 예서에도 통일되지 못하였고 따라서 현대에도 각양각색이다. 많이 참고되는 예서의 제수진설을 먼저 소개한다.

-

전항의 진설각설을 정리해 현대생활에 맞는 진설법의 정립이 요구된다. 그에 먼저 문제점을 정리할 필요가 있다.

①합설과 각설 고레에는 고비각설이 원칙이었으나 현대는 모두 고비합설을 한다. 그렇가면 무엇을 따로 차리고 어떤 것을 함께 담을 것인가를 정한다.

-각설: 산 사람도 따로 담아서 먹는 메(밥), 갱(국), 술, 국수, 숭늉은 신위수 대로 따로 담아야 할 것이다.

-합설: 반찬과 과일은 한 접시에 담고, 수저도 시저거중의 원칙을 지켜 한 접시에 신위수대로 수저를 담아 신위 앞의 중앙에 놓는다.

②두미의 방향 제수 중 머리와 고리가 있는 제수를 놓는 방법은 예서에 명시되지 않았으나 참고로 성균관의 석전대제 때는 머리는 동쪽을 향하고 꼬리는 서쪽이므로 동두서미로 한다.

③배복의 방향 게젓, 어젓, 조기젓, 생선포와 같이 등과 베가 있는 제수는 바르게 놓을 때는 등이 위로 가고 뉘어 놓을 때는 배가 신위쪽으로 가게 놓는다.

④과일의 위치 고례에는 어떤 예서에서도 과일별 위치가 명시되지 않았는데 이유는 계절과 자방에 따라 과일이 다르기 때문이다. 그렇기 때문에 혼돈이 매우 많다. 그러나 다음의 몇 가지 설을 참고하여 가례에 따르는 것이 바람직하다고 본다. 홍동백서: 붉은 색 과일은 동쪽에 놓고 흰색 과일은 서쪽에 놓는다. 이 말은 다음 사항과 연계해서 설명한다.

- 동조서율: 대추는 동쪽이고 밤은 서쪽에 놓는다. 이것은 예서에 근거가 있다. 즉 혼인례에서 신부가 시부모에게 드리는 폐백이 대추와 밤인데 대추는 동쪽을 의미하고 밤은 서쪽을 의미한다고 했다.(현구고례 참조)

- 조율시이 : 서쪽에서부터 대추, 밤, 감, 배로 놓기도 한다.

⑤탕과 전의 열 일반적으로 전과 적을 제2열의 국수와 떡 사이에 놓고 탕만을 제3열에 차리는데 실제로 진절을 해보면 상이 좁아서 국수와 떡 사이에 어육 3적을 놓을 수 없고, 제3열은 탕만을 진설하면 빈 자리가 많이 생긴다. 그러므로 탕을 놓는 재3열에 편 등을 당겨놓아도 무방하다.

-

⑥기구배설과 제수진설의 예시-역막, 앙장을 천정에 친다.

- 좌면지는 제상 위에 편다.

- 기제 때는 젓갈, 절사 때는 식혜를 놓는다.

- 숙수(숭늉)는 갱의 자리에 올린다.

- 적은 한 가지씩 올린다.

- 떡 어물줄이 부족하면 탕줄로 당겨놓아도 무방하다.

- 떡과 국수는 신위수대로 차렸다.

- 탕(찌- 개)은 5탕, 육어는 4가지의 경우이다.(상한선을 예시하기 위해서이다.)

- 동서남북은 신위를 북으로 하는 예절의 방위이다.

- 제수의 종류와 접시수는 상한선을 예시한 것이므로 여유가 잇더라도 더 차릴 필요는 없고, 형편에 따라 덜 차려 도 된다.

- 각 열의 순서는 신위쪽으로부터 1, 2, 3열의 차례가 된다.

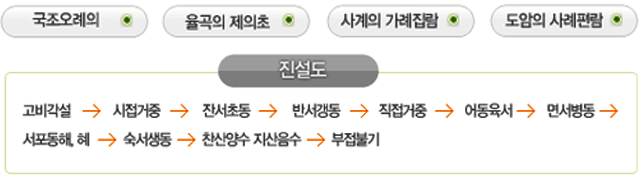

- 제사기구와 제수진설에는 다음의 순서를 지킨다.

①기구배설

양장, 병풍, 교의, 제상, 향안, 주가, 소탁, 모사기, 촛대, 향로, 향합, 축판, 자리, 대상, 화로, 세수대야의 순서로 배설한다.

②설 소과주찬 신위를 교의에 모시기 전에 식어도 상관없는 제수를 다음 순서로 차린다.

- 주가 위에 현주병, 술병, 주전자, 퇴주기를 차리고 소탁 위에 강신 뇌주잔반을 차린다.

- 제1열에 시접, 고위잔반, 비위잔반, 초첩의 순서로 차린다.

- 제5열의 과일은 서쪽에서부터 차린다.

- 제4열을 포, 생선젓, 나물, 김치, 간장의 순서로 차린다.

③진찬 참신을 한 다음에 뜨겁게 먹어야 할 제수를 올린다. 육물과 면을 주인이 올리고 어물과 편은 주부가 제상에 올린다. 대상에 차린 제수를 쟁반에 받쳐 운반하는 일은 남녀 집사가 하고 제상에 올리는 일은 주인과 주부가 한다.

- 집사가 탕을 서쪽에서 동쪽으로 순서대로 올린다.

- 제1열의 서쪽에서 고위밥 동쪽에서 비위밥을 주부가 올리면 서쪽에 고위국 동쪽에 비위국을 주인이 올린다.

④진 숙수 유식순서인 합문 계문후에 주인이 고위국, 비위국을 내리면 주부가 고위숭늉, 비위숭늉을 올린다.

⑤전적 초헌 때 집사가 육적을 올리고, 아헌 때 어적을 올리고, 종헌 떄 계적을 올린다.